【視察】函館市自治基本条例について

2018/05/08 00:00 活動アーカイブ

久々に会派で視察にきました。

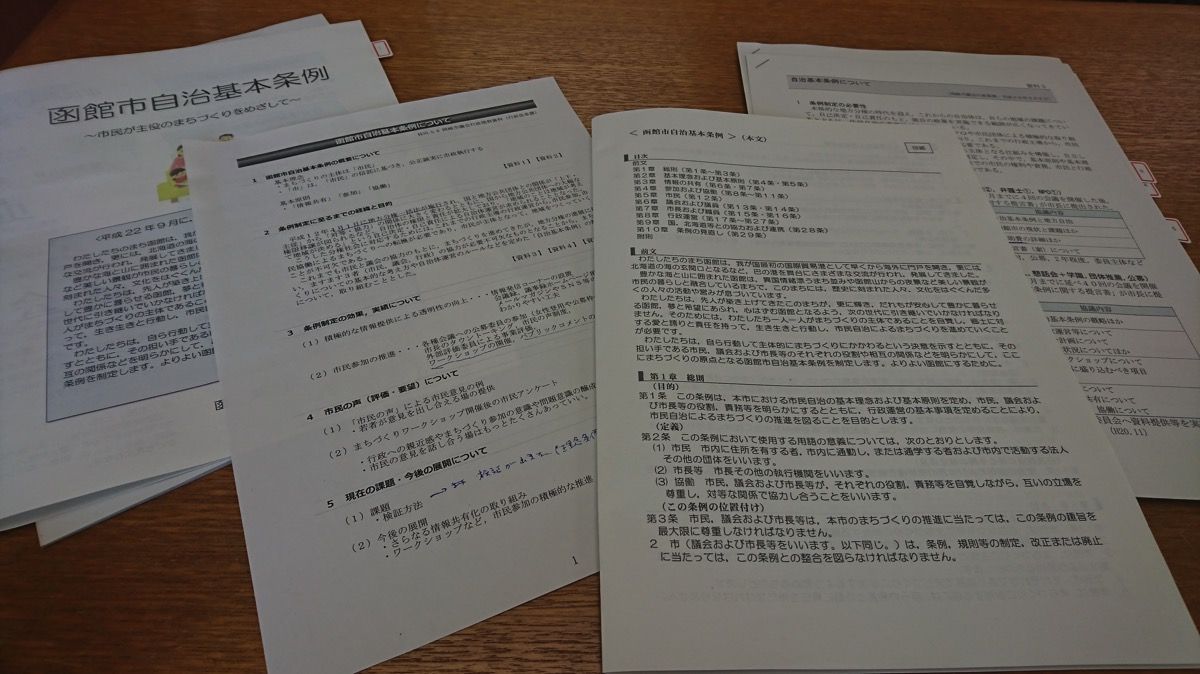

本日の内容は「条例」についてです。

自治基本条例とは

…条例。

そう聞くとなんだか難しいのですが、ようは「みんなで決めるルール」のことです。 これにはさまざまなものがあるのですが、ご教授を願ったのは「自治基本条例」と呼ばれ定めらている条例のなかでも上位に位置するものですが、今回はその内容と制定プロセスについてでした。

これにはさまざまなものがあるのですが、ご教授を願ったのは「自治基本条例」と呼ばれ定めらている条例のなかでも上位に位置するものですが、今回はその内容と制定プロセスについてでした。

まずは内容ですが、ぐっと縮めて言えば、自治体が目指す方向性を示すとともに市長、議会、行政、市民が担う責務を定めている、そうなりそうです。

それほど長いものではないのですが、こういうもののエッセンスは前文に定められているという業界の定石に従い、眺めてみると、特筆すべきところは末尾にありました。

こう明記されています。

わたしたちは,自ら行動して主体的にまちづくりにかかわるという決意を示すとともに,その担い手である市民,議会および市長等のそれぞれの役割や相互の関係などを明らかにして,ここにまちづくりの原点となる函館市自治基本条例を制定します。よりよい函館にするために。

いいですね〜。

なんか、ぐっとくる条文です。

この類のものは往々にして無味乾燥な文章(実務上はそうあるべきなのでしょうが)ばかりですが、ここでは「わたしたちが…制定します」と高らかにうたいあげています。ここに町に関わる人々の気概を感じるのです。

主語が「わたしたち」な条例はなかなかないと思います。

たぶん、岡崎市にないはずです。

だからこそ、難しいことは抜きにして、この条例は読むものの心に響きます。 ただ、こういう条例の制定には消極的な方がいるのも一方で聞くところです。

ただ、こういう条例の制定には消極的な方がいるのも一方で聞くところです。

条例には大きく理念条例と政策条例という分け方がされることがあります。前者は理念を謳うものであり予算措置などの実効性がなく、後者はそれがあるとされます。この物差しで分ければ自治基本条例は理念条例に分類され、それを持って意味がないとされるのですが、わたしは少なくともこの事例においては、そうだとは思いません。

これは制定プロセスの話しにつながるのですが、この条例を策定するさい公募の市民を交えた検討委員会を設置し、1年ほどの期間で40回の会議を行い、またそれと並行して、各種団体や地縁団、市内高校生などとワークショップを開催し、述べ300名ほどと意見を交えてきたそうです。

たぶんですが、スムーズに進むことばかりではなく、意見の対立もあったでしょうし、ときには議題とは関係ない口論になることもあったのではないでしょうか。

それでも、それを通して、あらゆる人々が策定を通して町のことを考えたはずです。そして、それは短期的な評価にはあらわれない何かを心の片隅にに残すことに繋がったはずです。 理念を作りあげることはときにバカらしく、「それよりも実のある話しをしようよ」という一見大人ぶった物言いが現実的に聞こえてしまうこともありますが、わたしは羅針盤なき船はおっかないなーと思いますし、なにより根源的なことに頭を働かせることは長期的な利益を享受することに繋がると信じています。

理念を作りあげることはときにバカらしく、「それよりも実のある話しをしようよ」という一見大人ぶった物言いが現実的に聞こえてしまうこともありますが、わたしは羅針盤なき船はおっかないなーと思いますし、なにより根源的なことに頭を働かせることは長期的な利益を享受することに繋がると信じています。

さて、岡崎市においては中長期的な羅針盤である「総合計画」の改定が現在、議会、執行部において行われています。現時点ではどのような方向性になるかはわかりませんが、それが「わたしたち」の目指す方向だよね、と思える、そんなものになるよう視察内容を活かしながら関わっていければと考えています。

これからですが…

ということで、視察のレポートでした。

それでは、また。